上海大学联合科研团队取得环保蓝光量子点LED研究新突破

新华社客户端上海3月15日电(记者 吴振东)上海大学杨绪勇教授、张建华教授团队联合吉林大学张佳旗教授团队,近日在《自然》杂志上发表有关环保蓝光量子点LED的突破性研究工作。他们创造了一种全新的“等电子调控”策略,使量子点的化学反应更加平衡,同时避免了量子点内部原子分布不均,最终成功制造出更均质、更稳定的蓝光ZnSeTeS量子点,从而显著提升了基于该蓝光量子点的QLED器件性能。

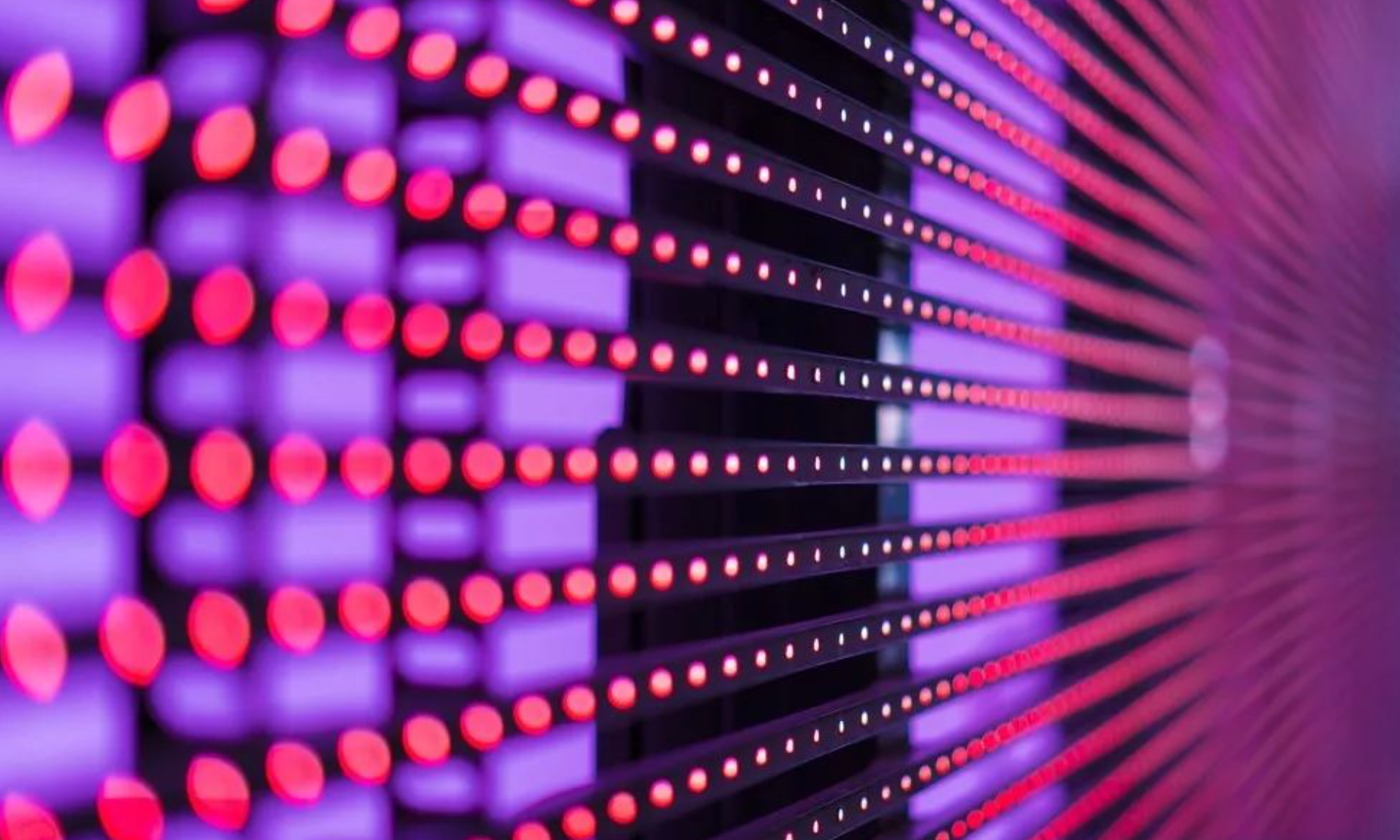

量子点显示因其更为优秀的色彩表现力,已成为引领新型显示产业迭代升级的关键驱动力。其中,电致发光量子点发光二极管(QLED)被认为是终极量子点显示技术,但蓝光QLED,尤其是环保型无重金属蓝光QLED的发展相对滞后,成为制约QLED技术商业化并全面替代传统显示技术的瓶颈所在。

科研团队负责人、上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室教授杨绪勇表示,ZnSeTe量子点是环保型蓝光量子点的理想之选,但其存在活泼金属Te(Ten≥2)易聚集现象,由此产生的等电子中心引发了较低能量的尾部缺陷发射,严重降低了其发光效率、色纯度及稳定性。经过对蓝光量子点材料设计和LED器件构筑的深入分析和大量实验验证,团队提出大胆设想——通过引入反应活性更好的分子(亚磷酸三苯酯)与更“强大”的同族原子(硫)来改善原本的反应过程并干扰其他原子的周边电荷环境,实现“等电子调控”,从而对量子点结构和发光波长进行更精准地掌控。引入该策略后,团队验证发现,新技术能够使蓝光QLED器件的发光效率从12.9%提升至24.7%,半衰期寿命从7300小时提升至接近30000小时,创造了无镉蓝光QLED发光效率和稳定性的新纪录。

据介绍,这一成果不仅使环保型QLED显示技术性能发生了飞跃,更凸显了蓝光QLED在推动显示技术革新中的关键作用。它不仅解决了传统镉基量子点的毒性问题,更在提升量子点色纯度及稳定性方面取得显著成效,有望加速QLED显示技术的环保化进程,为未来的显示技术革新提供了新的方向。

此外,该成果也是杨绪勇教授研究团队继2023年和2024年在《自然》杂志作为通讯作者发表杂化半导体LED领域研究论文以来,在该领域取得的又一重大研究进展。

申请合作